令和6年度技術研修会を開催しました!

|

- サポートセンターが令和6年度「チェーンソーの目立て研修会」を7月11~12日に開催しました。昨年は県南で開催しましたが、今回は県北の鹿角地域と山本地域で出前研修を開催しました。

- 森林作業で一番の重大事故に繋がるチェーンソーの取り扱いについては、サポートセンターとしても重点的に取り組むべき課題だと思っています。

- 講師は、秋田県林業大学校特別講師の加利屋氏です。昨年から12kg痩せたそうですが、パワフルな指導方法は健在でした。

|

| 鹿角会場 |

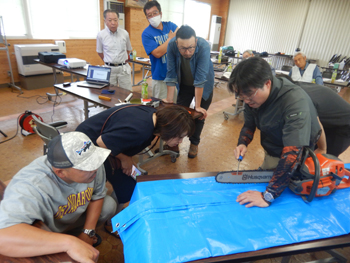

- 鹿角では、7月11日(木)に鹿角市花輪の鹿角森林組合を会場にして開催しました。午前中は加利屋さんの講義、午後から車庫で実際の目立てを研修しました。会場を提供してくださった鹿角森林組合宮野組合長と会場の準備をしてくださった職員の方々には心からお礼を申しあげます。

|

|

- 参加者の集合写真です。8人中女性が2人、しかも一人はアメリカ人の方ということでこちらがびっくりでした。とっても熱心に取り組んでいました。

|

|

|

|

|

- 森林組合の2階の会議室をお借りしました。入口入ってすぐの階段を上がると内装がスギの素敵な建物です。

|

|

|

|

|

|

|

- 福井から、スケジュール等の説明をしてから加利屋さんの講義が始まりました。林業大学校では1時間半かかる説明を1時間に詰めての講義なので難しい内容です。何故目立てが必要か?正しい目立てのやり方など基本的な理論を学びます。上刃と横刃の役割については、私も何度聞いてもなるほどと思います。

- 講義終了後に早速質問があり、加利屋さんからチェーンソーを使って具体的な説明がありました。皆さんすごく熱心です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

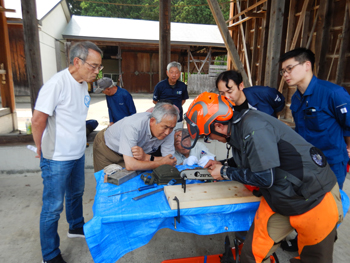

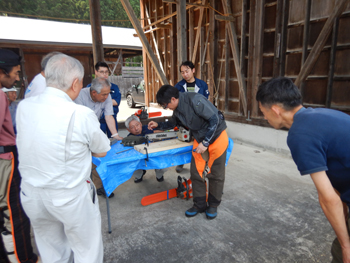

- 午後からは、場所を移動して車庫で実際の目立てを研修します。最初に加利屋さんのチェーンソーで丸太を伐り、目立ての効いたチェーンソーはこんなに伐れるということを体験します。

- 加利屋さんいわく「作業時間を短くすることよりも体への負担を減らすことが目的だ」ということですが、参加者からは「すごく楽に伐れる、力が要らない」と感想が出ます。

|

|

|

- 目立ての講習が始まり、まず加利屋さんから、目立てするためにはチェーンソーの刃が動いてはいけないのでチェーンソーをしっかりと設置する方法や、目立てガイドを使ったやすりの角度、やすりの握り部分は自分に合ったものを自分で作ること、左右の刃はそれぞれの位置で研ぐこと、などが説明されます。

|

|

|

|

|

|

|

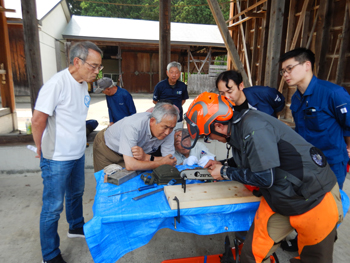

- 次に、参加者が持参したチェーンソーを加利屋さんが診断します。1台1台的確に刃の状態を判断し、見本として加利屋さんが刃を矯正し、細かく説明しながら実演します。所有者は特に熱心に納得するまで食い入るように見て覚えます。

|

|

|

|

|

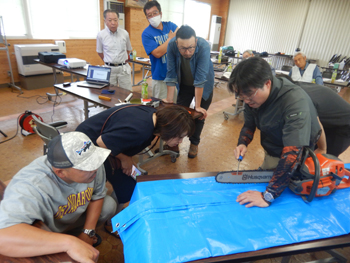

- ブラウンさんも片言の日本語で、難しいチェーンソー用語を聞きながらいろいろと尋ねます。早速自分で目立てをしています。他の方も話しを思い出しながら目立てしています、とにかく熱心です!

|

|

|

|

|

- あちこちで自習?して目立てをしていますが、加利屋さんに見て貰うと大概不合格になります、やはり難しいですね!

- バーが1mもあるスチールのチェーンソーは刃が堅くて大変そうです。

- 朝方は、雨が残っていましたが、どんどん晴れ上がり、午後からは暑い中の研修でしたが皆さん熱心に取り組んでいただきありがとうございました。

|

| 山本会場 |

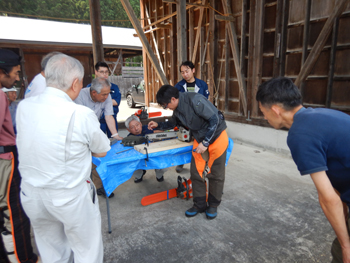

- 山本会場は、藤里町粕毛の旧カフェ「岳」で12日に開催しました。会場の提供、準備にご協力いただいたNPO法人あきた白神の森倶楽部の見上理事長と武田事務局長には心からお礼申しあげます。

|

|

- 山本会場には10名が参加していただきました。鹿角と同じく午前中は加利屋さんの座学、午後からは外で目立ての実習です。

|

|

|

|

|

- 大きな一本スギが目印の旧カフェ「岳」です、NPOの事務局があります。向いには能代高校二ツ井キャンパス校とNPOが植樹祭をする森林があります。会場の様子、なかなか雰囲気のある建物です。

|

|

|

- 福井から日程説明等して、加利屋さんから講義を受けます。会場は距離感がちょうど良く、天然の涼しい風が通り抜けて快適でした。

|

|

|

|

|

- 座学では、加利屋さんから目立ての必要性や難しさなどが刃の模型を使いながら説明されます。ここでも皆さん聞き入っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 山本会場でも参加者がそれぞれ加利屋さんの監督の下、加利屋さんのチェーンソーの切れ味を実感します。

|

|

|

- いよいよ参加者の持参したチェーンソーの診断です。最初に山本振興局で持って来た新品のチェーンソーを診ます。ソーチェーンも勿論新品です。加利屋さんからは「新しいソーチェーンは機械で研いでいるので、目立てがちゃんとできていない、自分は買ってくると必ず目立てし直す」と言っていますが、その通りでした。切れ味を錯覚させるためにフックに仕上げてあるのでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- それぞれのチェーンソーを診て貰いますが、石や土をかんだ刃、ドフックの刃、バックスロープの刃など瞬間的に判断し、その対応方法を説明していきます。

- 県の若手職員が目立てに挑戦しましたが、加利屋さんから「ドツボにはまったな」と言われ、刃を削るだけの目立てになってしまい、うまくいきません。30年頑張ればなんとかなりますよ!

- 今年の研修を終えて感じたのは、やはり目立ては難しいので1回2回の研修ではなかなか手につかない。繰り返しの研修が必要なので、来年は県南、再来年は県北と何度も繰り返していこうと考えています。

- 今回の研修の参加者数10名前後が個人対応としてはちょうど良いと思うので、この形式で続けようと思います。

|