昆虫シリーズ57 ガの仲間④ ヤガの仲間

|

|

- ヤガ(夜蛾)の仲間

小型から大型種まで様々だが、成虫も幼虫も多くは夜に活動する。一般に前ハネは地味で目だたない色彩と斑紋をもち、樹皮などに静止しているときは、その背景と区別がつかないほど似ている。後ハネは、橙色、紫、白などの派手な斑紋をもつ。通常は、前ハネで後ハネを覆っているが、危険が迫ると、後ハネを出して威嚇する。果樹や畑作物の害虫とされている種も少なくない。こうしたヤガの仲間は多く、日本だけでも1200種ほどがいる。(写真:アケビコノハ幼虫)

|

|

|

|

|

- アケビコノハ幼虫の目玉模様・・・幼虫の背中には、まるで目玉そっくりな眼状紋がある。刺激を受けるとその部分を持ち上げ、頭を内側に折り曲げるようにして威嚇する。アゲハやガ類の幼虫にも眼状紋はあるが、アゲビコノハの目玉はナンバーワン。これは、フクロウや蛇の目に似せて、天敵の鳥を驚かすためと言われている。

|

|

- 幼虫の特徴・・・体は黒色,茶色,緑色タイプがあり、黄色く大きな目玉模様が特徴。腹脚は、一番前が小さく退化し、一番後ろには背面にかけて黄色いレース模様がある。体長60~70mm。

|

|

- 生息場所・・・雑木林や山地林、公園、人家の庭でも見られる。

|

|

|

|

- 成虫・・・ハネを閉じて静止すると、枯れ葉にそっくり。

|

|

- 参考動画:アケビコノハ 食事(りんご) - YouTube

|

|

- 後ハネは橙色で黒色の巴紋があり外縁には接しない。前ハネを開くと、後ろハネの黒い目玉模様で威嚇する。成虫は熟した果実を吸汁し、果樹農家にとっては害虫。開張90~105mm。全国に分布。(写真出典:ウィキメディア・コモンズ)

|

|

- 参考動画:アケビコノハ(目玉模様) - YouTube

|

|

|

|

|

- 食草 アケビ、ミツバアケビ、ムベ、アオツヅラフジ、ヒイラギナンテン、メギ、カキなど。

|

|

- 参考動画:アケビコノハの生態【蛹化 ~ 羽化】 - YouTube

|

|

- アカエグリバ

成虫は ハネを屋根型にたたむと、背中の部分がえぐれたように見え、下唇も尖っているので枯れ葉によく似ている。鋭い口をブドウなどの果実に突き刺して汁を吸うので、害虫として嫌われる。ツバキなどの花や灯にも集まる。開張47~50mm。本州から九州・小笠原諸島に分布。

|

|

- 参考動画:アカエグリバ Oraesia excavata - YouTube

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- フクラスズメの幼虫

薄い黄色の体で、気門の周りに赤い紋が並び、体側に沿って黒い帯が走る。背面には黒く細い横じまか並び、毛はまばらで毒はない。驚かすと上体を持ち上げて激しく振るわせ、しまいには口から緑の液を吐く。

|

|

- 参考動画:毛虫が首振りダンス!?【フクラスズメ幼虫の威嚇行動】 - YouTube

|

|

- 大発生して食草の茂みを丸坊主にすることもある。地中に潜りサナギになる。

|

|

|

|

|

- 食草・・・コアカソ、カラムシ、ヤブマオ、ラセイタソウ、ラミー、イラクサ、マルバウツギ、カナムグラ、クワ。

|

|

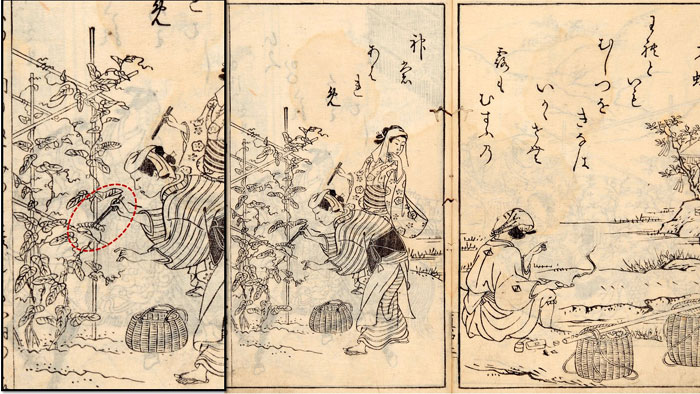

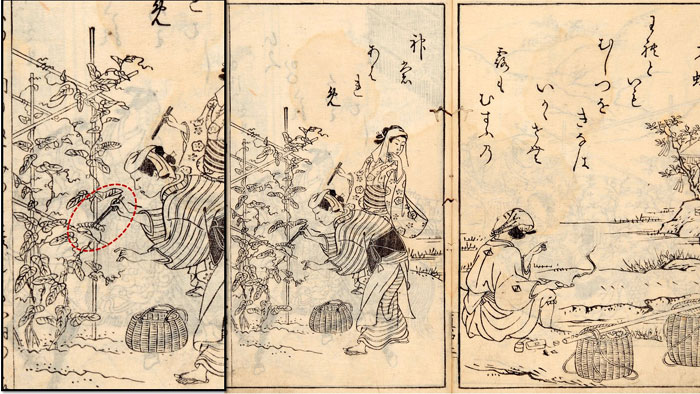

- 「絵本真葛が原」イモムシ(芋虫)・・・植物の葉やツルについているイモムシを箸で取り除き、足元の籠に入れている様子を描いている。イモムシは、毒を持っているものも少なくないので、直接手でつかまず、箸で突いて歩かせながら、うまく誘導して箸に移らせているのであろう。

|

|

- ハグルマトモエ

オスグロトモエ♀に似るが、前ハネの「巴模様」が大きく、前ハネの地色が淡くて全体にメリハリがある。春型の♂は、ハネ表はやや明るい赤褐色を帯び、巴状紋は大きく、前ハネ頂から外縁と並行する白線が後ハネまで伸びる。♀は春夏を通して緑褐色で斑紋は明瞭。開張55~75mm。本州から九州、南西諸島に分布。食草はネムノキ。

|

|

|

|

|

- オスグロトモエ

前ハネに巴型の大きな紋がある。春型は赤褐色だが、夏型の♂は黒褐色、♀は明るい淡褐色で黒褐色の縞模様がある。

|

|

|

|

|

- 参考動画:樹液場に来たオスグロトモエ ♂ - YouTube

|

|

|

|

|

- オオトモエ・・・大型種で、夜、樹液に飛来する。不明瞭な「巴」紋と白い環形の帯が特徴。4~9月に現れる。食草はサルトリイバラ。北海道から沖縄まで全国に分布。

|

|

|

|

|

- ゴマケモン(ヤガ科)・・・樹皮に生える地衣類に化ける。淡いコケ色に、黒色模様が和名のゴマを振りかけたような模様に見えるのが特徴。幼虫は、ミズナラ、ブナ、クリ、シラカンバなどの葉を食べる。

|

|

- ツマオビアツバ・・・「ツマオビ」の名のとおり、ゆるやかに湾曲する太い帯状の線が特徴。成虫は8~10月に現れる。開帳 22~31㎜。

|

|

|

|

|

- オオウンモンクチバ・・・赤みのあるハネにV字の黒色帯と黒色の細長い三角紋が明瞭。前ハネ前方の横線の上に1対の黒点が現れるものと、無いものとがある。果実を好む。3~9月に現れる。食草は、ヌスビトハギ、フジ、クズなど。開張45~50mm。

|

|

- キシタバ・・・前ハネは褐色のまだら模様。後ろハネは、鮮やかな黄色で中央黒帯と外縁黒帯が2カ所で接することが多い。開張52~70mm。

|

|

- 参考動画:キシタバ(蛾)が夜にミズナラの樹液を吸汁 - YouTube

|

|

|

|

|

- オニベニシタバ

前ハネの基部は暗色で、亜腎状紋が白斑になることが多い。中央部は白化するものから黒化するものまで変異がある。後ハネは赤く、中央の黒帯は2カ所で外側に尖る。

|

|

- 年1化、6~10月に出現。 食草はコナラ、クヌギなど。

|

|

- ギンモンシロウワバ・・・灰銀色で、ハネの中央付近に2つの白く細長い紋がある。 5~10月に出現。食草は、ヨモギ、ゴボウなど。

|

|

- コウンモンクチバ・・・地色は灰黄色だが、濃淡に個体変異がある。亜外縁は途中で中断せずに後縁に至る。腎状紋は2個の小白点からなり、中室内に黒点がある。年1化、6~8月に出現。食草は、マメ科、ブナ科など多食性。

|

|

- シロスジトモエ・・・大きな巴状の紋と後ハネにわたる太くて白い筋がよく目立つ。年2化、4~8月に出現。食草は、サルトリイバラ、シオデなど。

|

|

- 参考動画:シロスジトモエ/Metopta rectifasciata 01_ガイコツ山 - YouTube

|

|

- チャオビヨトウ・・・前ハネの地色はやや紫がかった褐色で、内横線と外横線の間、中央部は黒褐色の帯となる。前縁のハネ頂近くに黒褐色の三角紋ができる。年2化、5~9月に出現。食草は、カナムグラ、カラハナソウ。

|

|

- フタオビキヨトウ・・・茶褐色に2本の黒褐色の横線が明瞭。腎状紋は白色。年2化、5~9月に出現。食草は、ヌマガヤ、オギ、ヨシ、ジュズダマなど。

|

|

- モンシロムラサキクチバ・・・前ハネは木目調。後縁に沿って暗色部があり、その中央付近にある白条が目立つ。春型は明るく、夏型は暗いといった季節型が見られる。年2化、5~9月に出現。食草は、フジ、ネムノキ。

|

|

- リンゴツマキリアツバ・・・前ハネは紫褐色で、前縁に紫灰色の三角の斑紋がある。外縁は外方に突き出る。年2化、5~9月に出現。食草は、リンゴ、ナシ、サクラ類。

|

|

- アトキスジクルマコヤガ・・・分布 北海道~九州。発生期 5~6月、8月。食草は、ヌルデなどの広葉樹の枯れ葉。

|

|

- オビヒトリ・・・北海道~九州に分布。発生期 5~6月。食草はクワ。

|

|

- ホソバセダカモクメの幼虫・・・鮮やかな黄色から明るいオレンジ色をした体の背面に、青い光沢のある黒い紋が並ぶ。頭には逆V字の白い模様がある。食草は、ハルノノゲシ、アキノノゲシ、ヤクシソウのほか、レタス、サニーレタスなどのキク科野菜を食害する。

|

|

- シロツマキリアツバ・・・北海道から九州まで分布。発生期 6~8月。食草は不明。

|

|

- ヨトウガの幼虫・・・キャベツ、白菜、トウモロコシ、ジャガイモなどの害虫として知られる。イネ科を除くほとんどの植物を食害する。成熟幼虫は、日中、土の中や株の地際に潜み、夜間に地上部に出てきて食害するため、「夜盗蛾(ヨトウガ)」の名がついた。

|

|

- ヨトウガの卵・・・主に葉や葉の裏に産み付ける。一回で数十~数百の卵を産み付け、1匹あたり1,000~3,000個もの卵を産む。

|

|

- 成虫・・・茶色で樹木に止まると幹に同化し気付きにくい。4~10月に現れる。開張40~47mm。北海道から九州、対馬、屋久島に分布。(写真出展:ウィキメディア・コモンズ)

|

|

- キバラモクメキリガの幼虫・・・円筒形のイモムシで、赤茶色から緑色を帯びた茶色と様々。気門に沿って白い筋が走り、その下側は色が薄い。頭の付け根の黒く四角い紋が目立つ。終齢になるまでは緑色を帯びる(上の写真)。初夏に地中に潜って繭を作り、前蛹のまま夏を越す。体長50~55mm。食草は、ナシ、サクラ、エンドウエニシダ、タケニグサ、イタドリなど広食性。

|

|

- 成虫・・・成虫は止まると折れた木の枝に似ている。冬でもツバキなどの花や樹液に集まり、灯にも飛んでくる。開張52~58mm。

|

| 参 考 文 献 |

- 「蛾の図鑑」(今井初太郎、メイツ出版)

- 「日本の蛾」(岸田泰則、Gakken)

- 「道ばたのイモムシ、ケムシ」(川上洋一、東京堂出版)

- 「こんちゅうクンのいちばん虫ずかん」(北野伸雄、シャスタインターナショナル)

- 「昆虫観察図鑑」(築地琢郎、誠文堂新光社)

- 「日本の昆虫1400」(槐真史、文一総合出版)

- 「大江戸虫図鑑」(西田知己、東京堂出版)

|